タイ語のルーツに迫る

blog No.005 投稿日:2020.05.14

この記事の内容

タイ語とはどんなことばなのか、歴史や言語学にも少し触れながら考えてみます。意外にも、タイ語とよく似た言語を話す人々は、タイの周辺の国々に分布していて、「タイ語圏」ともいえる均質的な空間が広がっています。

・タイ語の数字と広東語

・タイ語の親戚はどこにいる?

・「タイ語」を話す人々

・Tai と Thai――2つのタイ

・今日のことわざ

※以下の文中にはタイ文字が使われていますが、読めなくても全く問題なく理解できます。

タイ語のルーツに迫る

タイ語の数字と広東語

数字の1~10を何というか、とりあえず比べてみてください。

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |

| タイ語 | nʉ̀ŋ ヌン | sɔ̆ɔŋ ソーン | săam サーム | sìi スィー | hâa ハー | hòk ホック | cèd チェット | pɛ̀ɛd ペート | kâao カーオ | sìp スィプ |

| 広東語 | yat ヤット | yi イー | saam サーム | sei セイ | ng ンー | luk ルック | chat チャット | paat パート | kau カウ | sap サップ |

(注)カタカナ表記は「近似値」です。広東語の声調は省略しました。

1と2、そして5はかなり異なりますが、それ以外は驚くほど似た発音です。私が最初にタイ語を勉強したとき、中国語(北京語)の数字(イー、アル、サン、スー…)と割と似ているなあと思いました。その後、香港と中国広東省を旅行する前、広東語を少しかじってみたら、びっくりです。タイ語とほとんど同じではないか!

ただし偶然似ているだけの「他人の空似」ということもあるので、詳細は分かりませんでした。そこで今回いろいろ調べてみました。

タイ語の親戚はどこにいる?

タイ語は、中国語を含む「シナ=チベット語族」の一つ「タイ=カダイ語派」に属する言語であると、手元にある何冊かの(少し古い)書物にはあります。その理由は、

1.共通の語彙が多い

2.単語が単音節的である…多くの単語が1音節(子音-母音-子音)からなる

3.各音節に声調がある

4.孤立語である…ヨーロッパ諸語のように単語の形が変化せず、日本語のように「てにをは」をつけずに、語順だけで文の意味を表す

ということです。

「語族」とは、元々の言語(これを祖語という)から分化していったと推測できる言語グループのことです。つまりタイ語は、「シナ=チベット語族」の中国語・チベット語・ビルマ語などと共通の祖語を持ち、その集団の一部が地理的に移動することで別言語になっていったと考えるわけです。比較的最近に分離したと推測される、より近縁性が高い言語グループを「タイ=カダイ語派」と言っています。

こうした分類は歴史学の知見とも一致していてわかりやすいものでした。すなわち、元来中国の長江以南に居住していた「タイ=カダイ語派」の集団は、拡大する漢族に押されて西や南に移動し、中国の南西部からマレー半島にいたる地域に広がっていったというものです。

中国南西部から続く山並み。ここを縫って流れる河谷に沿って、タイ語の世界が広がっています

この通説に対して、アメリカ人の言語学者ポール=ベネディクト(1912-97年)は、「タイ=カダイ語」は「シナ=チベット語族」ではなく、むしろ「オーストロネシア語族」との親縁関係が見られると主張しました。「オーストロネシア語族」とは、マレー語(インドネシア国語・マレーシア国語)・タガログ語(フィリピン国語)をはじめ、太平洋の島々や遠くアフリカ東部のマダガスカルにいたるまでの広大な地域で話される言語グループで、数千年前に台湾にいた人々(タイヤル族・アミ族などの台湾先住民族の祖先とされる)が海を渡り、それぞれの土地に移住したものと考えられています。ベネディクトによれば、「タイ=カダイ語」と中国語との共通点(前述の4点)は、長い間にわたって中国語と接触した結果であるそうです。

ベネディクトの主張のうち、「タイ=カダイ語」は「シナ=チベット語族」ではない点は今日広く受け入れられています。ただし「オーストロネシア語族」かどうかは決着がついておらず、wikipedia では「タイ=カダイ語族」と独立した語族として扱っています。

学問上の議論はさておき、いずれにしてもタイ語と中国語との共通点は否定されていません。タイ語を学習するとき、中国語の知識がある方が一日の長があるかもしれません。

「タイ語」を話す人々

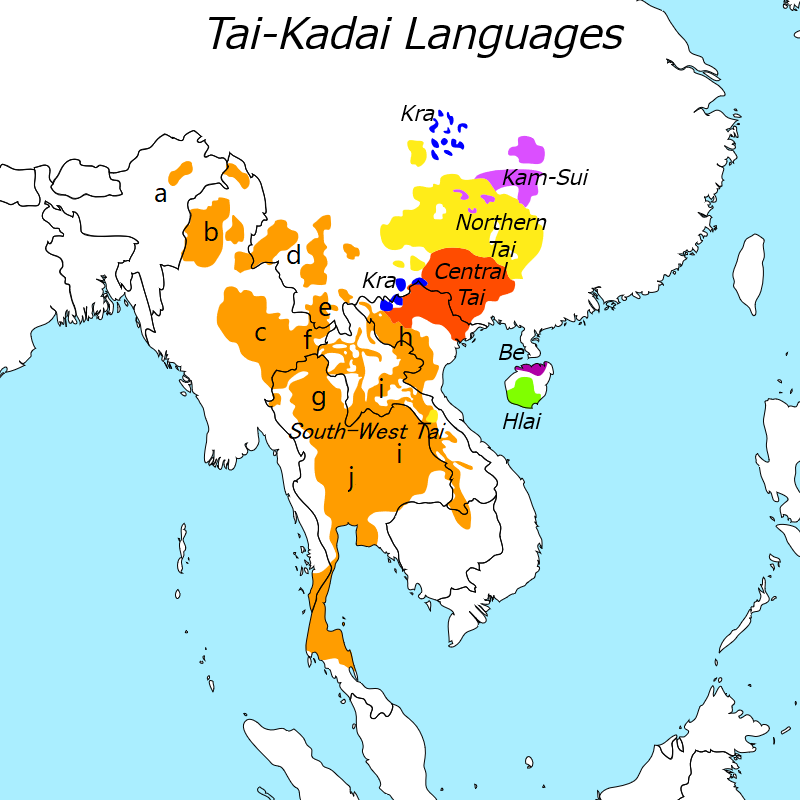

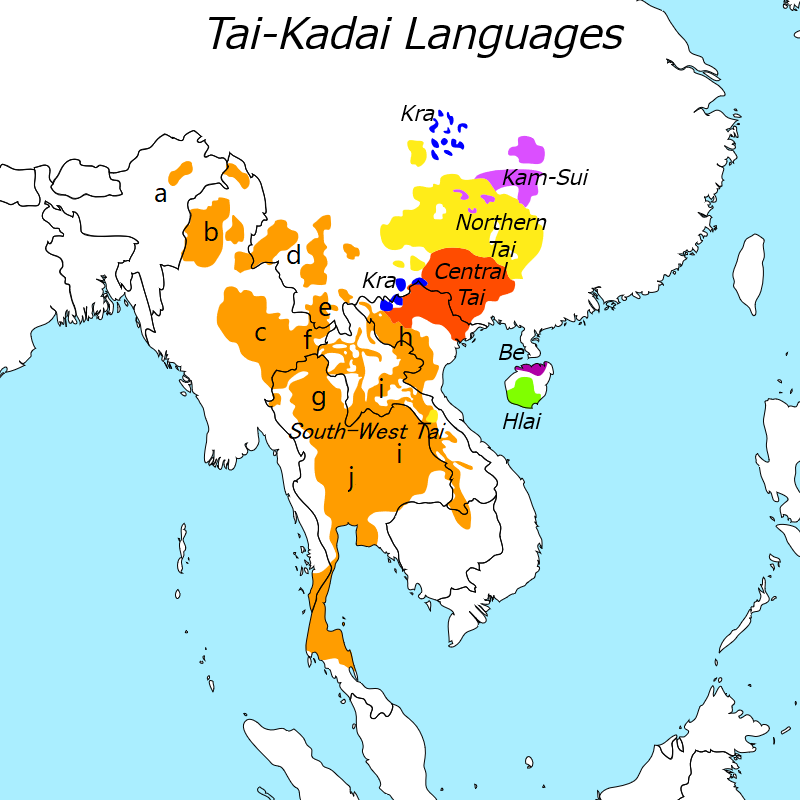

これは「タイ=カダイ語」に分類される言語の分布を示した地図です。このうち、「タイ諸語」とされるのはオレンジ色系統で示された部分で、次の3つに分類してあります。(分類方法には諸説あるようです。)

1 北部タイ諸語…中国の貴州・雲南・広西省。チュアン(壮)語の一部、プーイー(布依)語など

2 中部タイ諸語…中国の広西省からベトナム北部。チュアン(壮)語の一部など

3 南西部タイ諸語…タイ語(今日のタイ国語)はここに含まれる

タイ語に最も近い「南西部タイ諸語」の言語・民族集団を紹介します。(a,b,c...は地図中の記号と対応しています。タイ王国と関連が深いものにはタイ語を併記しました。

| 分布 | 言語・民族名 | 特 徴 |

|---|---|---|

| a | アーホム Ahom | インドのアッサム地方に移住し、王国を形成した集団が使用。ヒンドゥー化が進み、アーホム語もほぼ消滅してしまったという |

| b | カムティ Khamti | ミャンマーのカムティ地方やカチン州に住む |

| c | シャン Shan ฉาน [chăan] | またはタイヤイ Tai Yai (ไทใหญ่ [thai yài]。大きなタイ人という意味)。ミャンマーのシャン州を中心に、タイ北部にも広がる。ミャンマー国内で主要民族ビルマ族に次ぐ人口を持ち、1962年まで33の藩国を形成していた。シャン語はビルマ文字で表記する。下記の(d)(e)(f)を含む場合もある |

| d | タイヌア Tai Nuea | 中国雲南省南西部のメーコーン川(瀾滄江)流域に住む |

| e | タイルー Tai Lue(Lü) ไทลื้อ [thai lʉ́ʉ] | 中国雲南省南部の景洪(中国語音:チンホン、タイ語:เชียงรุ่ง [chiaŋ rûŋ/チエンルン])を中心に、12世紀以降新中国成立まで、シーサンパンナ―(สิบสองปันนา [sìp sɔ̆ɔŋ pan naa/シップソーンパンナー]。12版田、12藩の意味)王国を築いていた。タイ諸語の中で、インド由来のパーリ語(上座仏教の用語)を取り入れた言語の北端になる。一部はラオスやタイにも居住している |

| f | タイクーン Tai Khuen ไทเขิน [thai kə̆ən] | ミャンマーのシャン州東部チャイントン(タイ語:เชียงตุง [chiaŋ tuŋ/チエントゥン])を中心に分布。シャンの藩国の1つがチャイントンにあった |

| g | タイユアン Tai Yuan ไทยวน [thai yuan] | 自称はコンムアン(คนเมือง [khon mʉaŋ。町に住む人という意味)。おもにタイ北部に住む。13世紀にラーンナー( ล้านนา [láan naa]。100万の田という意味)王国をチエンマイ(タイ語:เชียงใหม่ [chiaŋ mài])に建設した。ビルマ文字に似たラーンナー文字を使う |

| h | タイダム Tai Dam タイカーオ Tai Khao タイデーン Tai Daen | ベトナム北部からラオスにかけて住む。それぞれ、黒タイ、白タイ、赤タイという意味で、服装の特徴から名づけられたという。かつては、シップソーンチュタイ(สิบสองจุไท [sìp sɔ̆ɔŋ cùʔ thai]。タイの12の国という意味)という12の藩国の連合を形成していた |

| i | ラーオ Lao ลาว [laao] | ラオスの主要民族であり、タイの東北部(イサーン)も同じ民族。かつてルアンパバーンやウィエンチャンに王国を建設した。現在、ラオスではタイ文字と少し異なるラーオ文字を使う |

| j | シャム Siam [sayăam/サヤーム] | タイ中央部チャオプラヤー川流域を中心に広がり、スコータイ、アユッタヤー、バンコクに王国を建設した。シャム語がタイの国語の基礎になっている |

普通、タイ語というと一番下のシャム語のことを指します。(タイとシャムについては、次の項目にまとめました。)シャム語と他の南西部タイ諸語とはかなり似ているようです。バンコクの人がタイルー族のシーサンパンナに旅行に行くと、かなりことばは通じるようです。文字は異なるし、シャム語に多いインド起源の単語は通じないものの、基本的な語彙には共通のものといいます。ラーオ語は、シャム語の方言と言えるほど似ており、意思の疎通は十分可能です。ラーオ文字もタイ文字ととても似ています。

Tai と Thai――2つのタイ

上の表にある「南西部タイ諸語」を話す人々の総称は、自称に基づく「タイ」Tai (中国語:傣[tai])です。したがって、これらの言語をまとめて「広義のタイ Tai 語」と言えるでしょう。その分布は、中国南部・ベトナム・ラオス・カンボジア・タイ・ミャンマー・インドと数か国にまたがり、ホンハ(紅河)、メーコーン(瀾滄江)、チャオプラヤー、サルウィン、エーヤワディー、チンドウィン、ブラマプトラといった河川の流域に広がっています。水田耕作を生業とする「タイ」の人々は、水利に恵まれた河谷づたいに移動、拡大し、それぞれの地域で小国家の連合体を形成していました。地図を見ると「タイ」が住む地域には、孟[モン]・景[チン](中国)、モン(ミャンマー)、ムオン(ベトナム)などのことばで始まる地名が多いですが、タイ語(シャム語)では、เมือง [mʉaŋ/ムアン](国、都市、町などの意味)、เชียง [chiaŋ/チエン](城壁のある町という意味、チエンマイやチエンラーイのチエン)という語にあたります。

タイヤイ ไทใหญ่ [thai yài] とは「大きなタイ人」という意味。

たしかにシャム人やラーオ人に比べて、すらっとした人が多い気もします。

今日、「タイ」が中心に国家を形成しているのは、ラオス(ラーオ人の国)とタイだけで、あとはそれぞれの国の少数民族となっています。しかしややこしいことに、「タイ」ということばがどの範囲を指すのか曖昧になってしまいました。そこで次のように区別しています。

・「南西部タイ諸語」やその話者の総称…Tai。中国語:傣[tai(Dai)]。タイ語(シャム語)ไท [thai]

・タイ王国およびタイ王国の標準語の呼称…Thai。中国語:泰[t'ai]。タイ語(シャム語)ไทย [thai]

Thai や泰[t'ai] の h や ' は息を出す有気音を示します。傣は中国語の発音記号(ピンイン)では Dai と書きますが、「ダイ」ではなく息を出さない無気音の「タイ」です。いずれにしろ微妙に発音が違うわけです。タイ語(シャム語)では発音は同じですが、スペルが1文字だけ異なります。日本語では残念ながら区別不能です。

こんなややこしいことになったのは、次のような歴史上のいきさつがあります。タイ王国は以前はシャム(タイ語(シャム語)ではサヤーム)と名乗っていました。シャムというのは、かつてインドシナ半島で権勢をふるったカンボジア王国の碑文などに現れる名前です。16世紀に来航したポルトガル人もこうよんだので、外国からの呼称として定着しました。Tai-Thai のややこしい区別は不要でした。

ところが1939年、プレーク=ピブーンソンクラーム แปลก พิบูลสงคราม [Plɛ̀ɛk Phíbuun sŏŋkhraam] 首相は、国名を「タイ」Thai に変更する布告を発布しました。ファシズムが勢いを増す時代、ピブーン首相はナショナリズムに基づく「大タイ主義」、つまり広義のタイ語を話す Tai の人々の一体化を掲げ、英領ビルマや仏領インドシナへの覇権拡大をめざしたのです。国名の変更はその一環として行われました。事実、ピブーン首相はこの地域への侵略をもくろむ日本と手を結び、太平洋戦争開戦後に米英に宣戦して、英領ビルマのシャン州の一部や仏領ラオス、カンボジアの国境地帯を占領し、自国の領土に編入しました。(これらの領土は元々シャムの領土ないしは勢力圏でしたが、19世紀後半以降、英仏に略取されたものなので、この機に取り返したともいえます。)日本の敗戦後は英仏に返還し、国名もいったんシャムに戻ったものの、ピブーンが再び首相に就任するとまたタイに改められ、現在に至っています。

今日のことわざ

หาเหาใส่หัว

[hăa hăo sài hŭa/ ハー ハオ サイ フア]

日本語訳:虱(しらみ)を探して(自分の)頭に入れる

余計な事をして、わざわざ厄介を背負い込む、という意味になります。日本語ならさしづめ「藪をつついて蛇を出す」「藪蛇」というところでしょう。どこへ行っても、シラミや蛇は厄介なものですね。

さて、この短いわずか4音節のフレーズのうち、3つが h で始まっていることに気がつきましたか。同じ子音で始まる単語をそろえると、発音したときの音感がよくなります。このことわざ(言い回し)の起源はわかりませんが、蚤(のみ) หมัด [màt/ マット]ではなく、虱 เหา [hăo] なのはそんな理由ではないでしょうか。

[ 参考文献 ] 冨田竹二郎『タイ日辞典 改訂版』養徳社、1990年;石井米雄・吉川利治編『タイの事典』同朋社、1993年