タイ旅行のガイドブック(前編)

blog No.015 投稿日:2020.10.04

この記事の内容

タイを快適に旅行するための手助けになるガイドブック。実用的で正確な情報はもちろん重要ですが、好奇心を刺激される記事や写真、旅行に厚みを与えてくれる情報も欲しいところです。そんな観点から、私が使ってきたガイドブックを紹介します。長いので前編・後編に分けました。

・個人旅行用ガイドブックの草分け『スーパーガイド・アジア』

・旅行経験者の投稿が中心の『地球の歩き方』

・『地球の歩き方』の変質

・『Lonely Planet』

・後編

タイ語のガイドブック / 専門性のあるガイドブック / ガイドブックのデジタル化 / 旅行の目的とガイドブック

・過去の関連記事

タイ旅行のガイドブック(前編)

個人旅行用ガイドブックの草分け『スーパーガイド・アジア』

パックツアーに参加するのではなく、個人で自由に旅行するスタイルをFIT(foreign independent travel)といいます。

私が最初にタイに行った1982年当時、始まったばかりのFIT用ガイドブックは一般的でなかったようで、日本交通公社(現在のJTB)の『タイ・マレーシア』という本を買って持って行きました。

タイのFIT用旅行ガイドとしては、1983年に出版された『スーパーガイド・アジア1 タイ』JICC出版局(現・宝島社)(下の写真)が最初ではないかと考えています。このガイドブックの特徴は、見どころ、交通、宿といった一般的な旅行情報が豊富なことのほか、その道の一流の専門家によるタイの政治、歴史、文学、仏教や仏教美術、貧困や社会問題、太平洋戦争を含めた日本との関わりといった、タイをもう一歩深く知るための記事やコラムがとても充実しているところです。サブコラムの「Who's who」の欄では、多種多様なタイ人が登場して日本人旅行者にアドバイスしてくれるのですが、天秤棒をかつぐ食べ物屋のお姉さんから、当時28歳のプラティープさん(スラムの子どもの教育に携わる有名な社会活動家)、チエンマイ王家最後のプリンセスなど実に多岐にわたる人にインタビューしていて、興味が尽きませんでした。

『スーパーガイド』はFIT用というだけでなく、タイの社会や文化を知るための格好の読み物でもあった点が、今までのガイドブックにはない画期的なものでした。40年経った今読み返しても非常に興味深く有益な記事が多いです。2回目のタイ旅行(1984年)の際には隅々まで読み漁り、大いに参考にさせてもらいました。ただし、地図はデフォルメされて縮尺がないので、実用的ではないのが残念でした。

ちなみに、この後に出版された『スーパーガイド・アジア5 台湾』『スーパーガイド・アジア6 香港/広州』も同様のレベルの高さでした。その後改訂版が出たかわかりませんが、この3冊は永久保存版として今も本棚に並んでいます。私にとってはワンランク上のガイドブックです。

旅行経験者の投稿が中心の『地球の歩き方』

『地球の歩き方』ダイヤモンド社のヨーロッパ編とアメリカ編が刊行されたのが1979年。それ以来、格安航空券の普及(格安航空券ついては、blog007 に書きました)とともに、『地球の歩き方』が日本の若者のFITを引っ張ってきました。現在では、世界各地約120タイトルの「ガイドブック」のほか、「Plat」「Resort Style」などの姉妹シリーズを加え、まさに日本を代表する旅行ガイドと言えるでしょう。

『地球の歩き方』のタイ編(東南アジアA タイ)は、1985年になって出版されました。欧米に比べて、東南アジアや台湾・韓国など、すでに日本人のメジャーな旅行先になっていた地域の出版ががかなり遅れた理由について、旅行作家の前川健一氏はご自身のブログでこう指摘されています。「当時のアジア、東アジアや東南アジアは「おっさんの売春旅行地」であり「農協のおばさん、おじさんのみっともない団体旅行地」というイメージが、当時の若者にも出版社側にも、濃厚にあったからだ。だから、若者向けのガイドブックとしては、アジアは敬遠されたのだ。」と。けだし同感です。

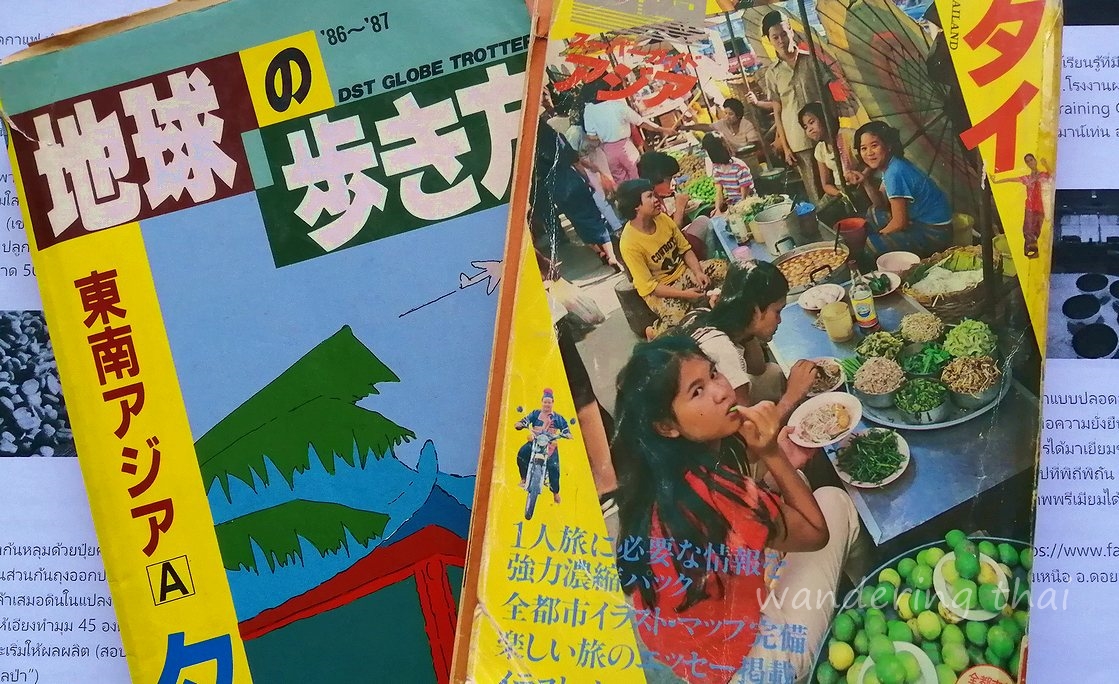

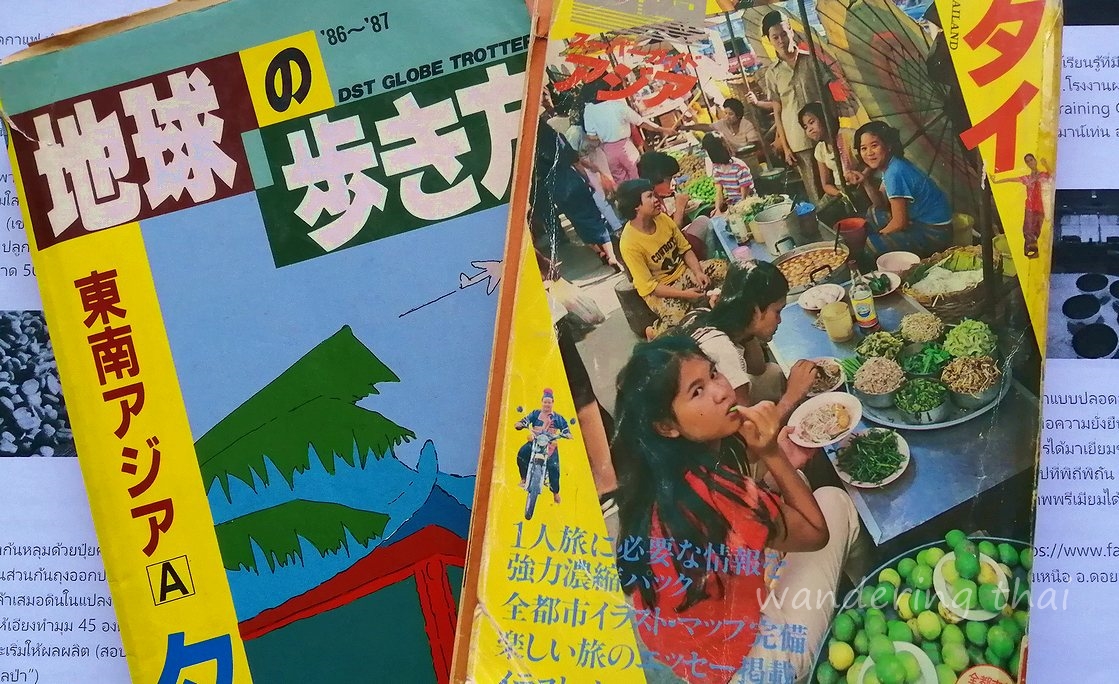

私の手元の本(上の写真)は第何版という記載がないのですが、1985年11月10日発行とあるので、おそらく初版本でしょう。ペーパーバックのような、質の良くないやや厚手の紙に2色刷りされています。上記『スーパーガイド』に似た構成で、一流の専門家が書いた、宗教、政治、歴史、社会問題などの記事は読みごたえがあります。ただ、その分量は『スーパーガイド』ほど多くなく、実用的な情報が多めです。

『地球の歩き方』の特徴

最大の特徴は、FIT経験者が書いた記事や投稿が中心になっている点です。当時、出版元のダイヤモンド社は格安航空券とホテルを組み合わせた商品を「ダイヤモンド・スチューデントツアー」として販売していたので、参加者に原稿を依頼していたのではないかと推測しています。巻末には「あなたの体験を寄稿してください」と原稿用紙までついていて、最後に「全員の方に、あなたの記事の入った次号を一冊プレゼントいたします。」とあります(ちなみに私も寄稿して記事が掲載されましたが、ついにプレゼントは届きませんでした)。今で言うと旅行ブログ集みたいなもので、具体的で面白いのですが、個人の思い入れが強い(他のガイドブックも同様ですが)うえに、誤った情報もあって「地球の迷い方」という揶揄もありました。

もう一つの特徴は、若者の「貧乏旅行」向けに特化されている点です。例えば「旅の道具」という項目には、「はっきり言おう、重い荷物は敵だ。敵をかつぐヤツはアホだ。脳天気だ」「(荷物が増えたら)貴重品以外、全部泥棒にやっちまえ。人助けしたと思おて「スカッ」とする。」「(土地の人を無神経に撮るなら)いっそカメラなんてドブに捨てちまえ。」など、内容は同意できますが、かなり挑発的な表現です。そこには、当時の日本人パックツアー旅行者の、実にみっともない言動に対する強烈な反発――私も含め、アジアのFIT旅行者の多くが共有していた――が見て取れます。

『地球の歩き方』の使いこなし方

400ページ以上の厚い本なので、重くてかさばるのが難点でした。「重い荷物は敵」です。ナップサック1つで出かける私にとって重大な問題でした。でも考えてみれば、一度のタイ旅行でタイ全土を回ることはありません。そこで本の背の部分にカッターナイフを入れて、例えばバンコクとタイ北部など、その時行く予定のところのページだけ切り取って持っていきました。『地球の歩き方』もそういう使われ方を念頭に置いているようで、切断しても本全体がバラバラにならないように作られています。

もうひとつ困ったことに、『地球の歩き方』に載っている宿や店では、とくに観光地などでは日本語ネイティブが集まっていることが多いです。旅行のスタイルは人それぞれですが。私は日本語ネイティブがわあわあやっているのはどうも苦手なので、『地球の歩き方』に載っていない店や宿を選ぶという使い方もしました。

1986年の3回目のタイ旅行以降、私もしばらくは『地球の歩き方』と一緒に旅立ちました。情報量としては十分で、とくに迷わされることもなく大いに役立ちました。

『地球の歩き方』の変質

1980年代後半のバブル景気と「エスニックブーム」によって、日本人の海外旅行者は急増し、タイを訪れた日本人も、次のようにうなぎ上りでした。

1985年 22.1万人 →1990年 42.1万人 →1995年 60.3万人 →2002年 123.9万人(タイ政府観光庁の統計)

詳しい統計はないのですが、おそらく若い女性のFITが急増したはずです。

『地球の歩き方』タイ編が、それまでの「硬派な貧乏旅行者」から若い女性を含む「健全な」旅行者にターゲットを広げたことは当然の販売戦略でしょう。新版が出るたび洗練されていきました。タイ編の'91'~92年版(1991年発行)から、紙質が良く薄くなると同時にレイアウトが変わって字が小さくなり、本文にカラーページが登場しました。街歩き用の地図も版を重ねるごとに見やすくなりました。紹介される都市や観光地、情報量は格段に増えました。その分、当初の「貧乏旅行」特化主義は鳴りを潜め、素人的な投稿記事や興味をそそられるような専門家による解説記事は減りました。

それでも『地球の歩き方』の右に出るガイドブックはなく、タイへ行くたびに最新版を買っていましたが、ある時、もういいかなと思い始めました。2000年前後だったでしょうか。

そのような販売戦略なら当然ですが、超高級ホテルや、プーケットやサムイ島などリゾート地の情報が前面に出てきました。同じ飛行機でタイに向かうパックツアー客も『地球の歩き方』を開いています。もはや「るるぶ」と大差ないではないか……。もうタイへ持っていくことはなくなりました。

付言すると、『地球の歩き方』は今でもFIT向けの優れたガイドブックに違いありません。タイ以外へは『地球の歩き方』を買って持っていくことが多いし、タイ編を全く見なくなったわけでもありません。ただ、何度も足を運んだタイをもう一歩深く旅行しようと思うと、満足できなくなったということです。『地球の歩き方』も変わったが、私も変わったということでしょうか。

『地球の歩き方』を補足するガイドブックとして、次の2冊を結構活用させてもらいました。

・山田均『タイを歩く トロピカル・スマイル』YOU出版局(発売:山と渓谷社)、1990年

著者はタイ仏教の研究者で、巻末の紹介には国内6万kmを旅行したとあります。一人でタイ全国を回ってこんなガイドを出版したのだったら、すごい!の一言。『地球の歩き方』がスルーしている魅力的な街も網羅されていて、大いに参考にさせてもらいました。情報が簡潔すぎ、地図が少ないのが残念です。

・『個人旅行11 タイ』昭文社、1996年初版

さすが昭文社です。地図はとても見やすく、様々な情報がコンパクトにまとまっています。しかしメジャーな観光地以外の情報は不足気味です。このシリーズはその後『トラベルデイズ』シリーズになりましたが、タイ編に代わりバンコク編になってしまいました。

いずれも『地球の歩き方』には太刀打ちできなかったのか、いつの間にか消えていってしまいました。

『Lonely Planet』

そんな時本屋で分厚いガイドブックを発見しました。『ロンリープラネットの自由旅行ガイド タイ』メディアファクトリー(2003年初版)、『Lonely Planet』の日本語版です(一部、日本向けの記述が追加されています)。欧米人のFIT旅行者の多くが『Lonely Planet』を持っているのは知っていたし、日本語ガイドがない地域へ旅行するため買ったこともありました。この日本語版を買って読んでみました。

まず圧倒的な情報量に驚かされます。全部で872ページもあります(『地球の歩き方』が400ページ余り)。そのうち写真は十数ページにまとめられているだけで、あとは全てモノクロで文字がぎっしり並んでいます(2010年ころから2色刷りになりました。)。掲載されている都市や観光地、食堂や宿の数はもちろん、行き方、歴史的背景、注意点など実用的な旅行情報の宝庫です。わかりやすい地図が多数あります。随所に挿入されているコラムも興味深いですし、その国の政治・経済・歴史・社会・宗教・文化などの概説も、その部分だけで1冊の書物ができるほどの充実ぶりです。

それに加えて、ロンリープラネット独自の編集方針に好感が持てました。表紙の裏にこう明記されています。「ロンリープラネットの出版物は独自のアドバイスを提供します。ロンリープラネットはガイドブックに広告を掲載せず、特定の場所や企業をとりあげて報酬を受けることもありません」。中立的で信頼のおける情報だということですが、他のガイドブックはどうなんだろうと逆に心配になります。また、地域社会の尊重、自然環境や人権への配慮など「Responsible Travel」にも注意を促しています。ベジタリアンやヴィーガン、性的少数者向けの情報や、ボランティアセンターや仏教の瞑想道場の紹介が多いのは、欧米人旅行者の興味・関心を示していておもしろいです。

難点はやはり、本自体が重くてかさばることですが、『地球の歩き方』と同様、必要部分を切り取ったり、コピーを持って行きました。

オリジナルは2~3年おきに改訂されるのですが、日本語版は第2版が2008年に出版されたきりのようです。そこで英語版を2回ほど購入しました(第12版、2007年と第14版、2012年)。『Lonely Planet』によって、日本のガイドブックに載っていない見どころ――日本人どころか外国人もあまり来ないような場所をたくさん知り、行くことができました。

後編に続く……