タイ旅行のガイドブック(後編)

blog No.016 投稿日:2020.10.04

この記事の内容

タイを快適に旅行するための手助けになるガイドブック。実用的で正確な情報はもちろん重要ですが、好奇心を刺激される記事や写真、旅行に厚みを与えてくれる情報も欲しいところです。そんな観点から、私が使ってきたガイドブックを紹介します。前編に続く後編です。

・前編

個人旅行用ガイドブックの草分け『スーパーガイド・アジア』/ 旅行経験者の投稿が中心の『地球の歩き方』/『地球の歩き方』の変質 /『Lonely Planet』

・タイ語のガイドブック

・専門性のあるガイドブック

・ガイドブックのデジタル化

・旅行の目的とガイドブック

・過去の関連記事

タイ旅行のガイドブック(後編)

タイ語のガイドブック

1997年の通貨危機を乗り越えたタイは経済発展を再開しました。都市部の中産階級の成長とともに、国内旅行を楽しむタイ人が増えたと実感するようになりました。以前は、中国正月(春節、1月下旬~2月中旬ころ)とソンクラーン สงกรานต์ [sŏŋkraan](タイ暦の新年、4月13日)以外は混雑しないと言われていましたが、年末年始のチエンマイなど、タイ北部はバンコクナンバーの車が溢れかえるようになりました。

バンコクの本屋でも、タイ語の旅行ガイドブックが目立つようになりました。ようやくタイ語の本を読んで大意が取れるようになったので、何冊か買ってみました。

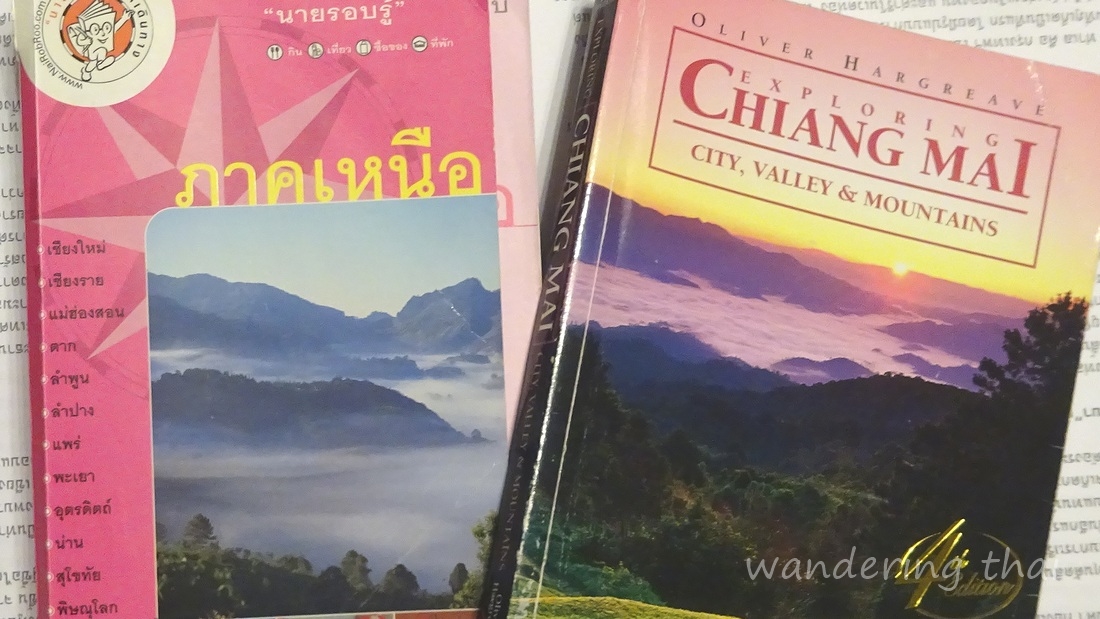

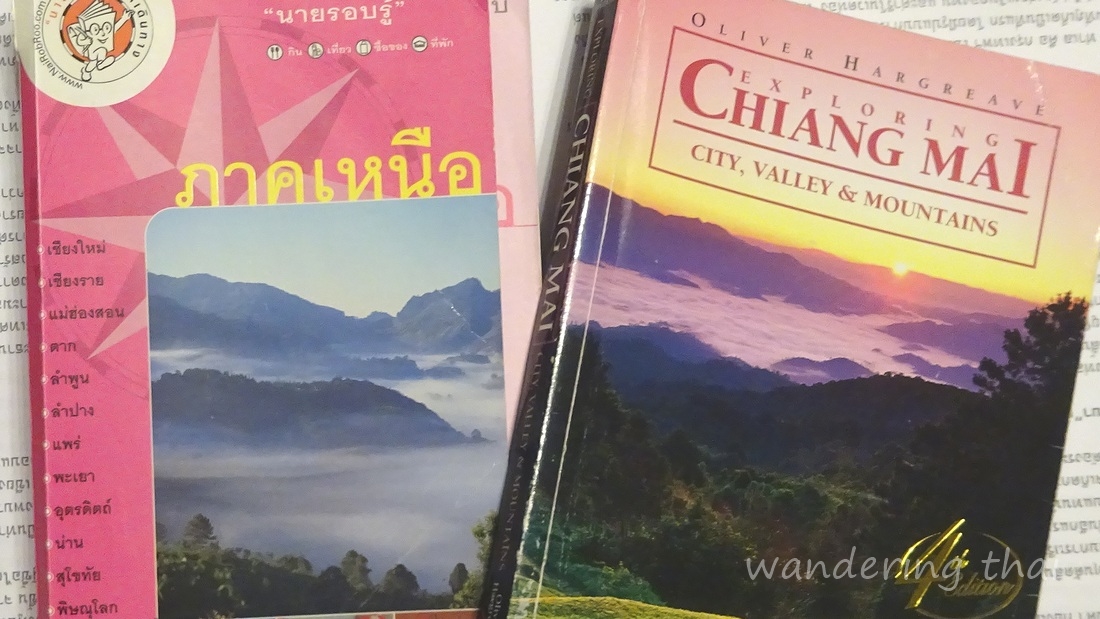

その中でいちばん有用だったのが、" 'นายรอบรู้ ' ภาคเหนือ" สำนักพิมพ์สารคดี (2005年初版)(『「ミスター博学」の北部地方』サーラカディー出版)でした。タイ北部13県全ての、歴史と現況、見どころ、食事・宿・買い物を紹介しています。日本語や英語のガイドブックにはほとんど紹介されていない県やその地図、寺院などの見どころも掲載されています。カラー写真のページも多く、見たことがない景色や寺院の写真は好奇心を刺激されます。ソーンテーウ(軽トラを改造したバス)の情報も役立ちます。紹介される見どころやレストラン、宿の情報が少ないことが残念ですが、北タイの旅行の際には大いに参考にさせてもらいました。

この「ミスター博学」のガイドブックはシリーズになっていて、各県版のほか、古代都市シリーズ "๓ เมือนมรดกโลก"『世界遺産の3都市』、"๗ ปราาสาทหินแห่งอีสานใต้"『イーサーン南部の7つの石造遺跡』なども出版されています。いずれも写真や図版が多く、説明や旅行のノウハウなどがハンディにまとめられています。

また、これは英語なのですがタイで出版され、おそらく日本で入手できないものにOliver HARGREAVE "EXPLORING CHIANG MAI City, Valley & Mountains" Within Books(2013年第4版)があります。チエンマイを中心にタイ北部の情報が満載で、地図も詳しく見やすいです。チエンマイの本屋で売っています。

専門性のあるガイドブック

一方そのころの日本では、訪タイ旅行者、とくにリピーターの増加を背景に、『地球の歩き方』のような、見どころから食事や宿、エンターテインメントまで全てを紹介する「総合的ガイドブック」に加えて、特定のテーマに沿った「専門性のあるガイドブック」が増えてきました。私が興味のある、街歩きや歴史、生活に根差した文化や宗教に関わる本も次々と出版されました。手元にある本を何冊か紹介します。

友杉孝『図説 バンコク歴史散歩』(1994年初版)がその先駆けでしょうか。食事や宿などの情報はありませんが、バンコクの歴史を紐解きながら、ラッタナコーシン島、バンラムプー、民主記念塔・タナオ通り周辺など地区ごとの見どころを、実際に歩くように紹介し、優れたバンコクの街歩きガイドに仕上がっています。藤井伸二『歩いて楽しむ異国の街並み タイ散歩』イカロス出版(2008年出版)は、バンコクやチエンマイなどの街歩き散歩コースの紹介に加えて、食事処などの情報もあって、より楽しめるようになっています。(2018年に改訂版にあたる『新・タイ散歩』が出版されています。)

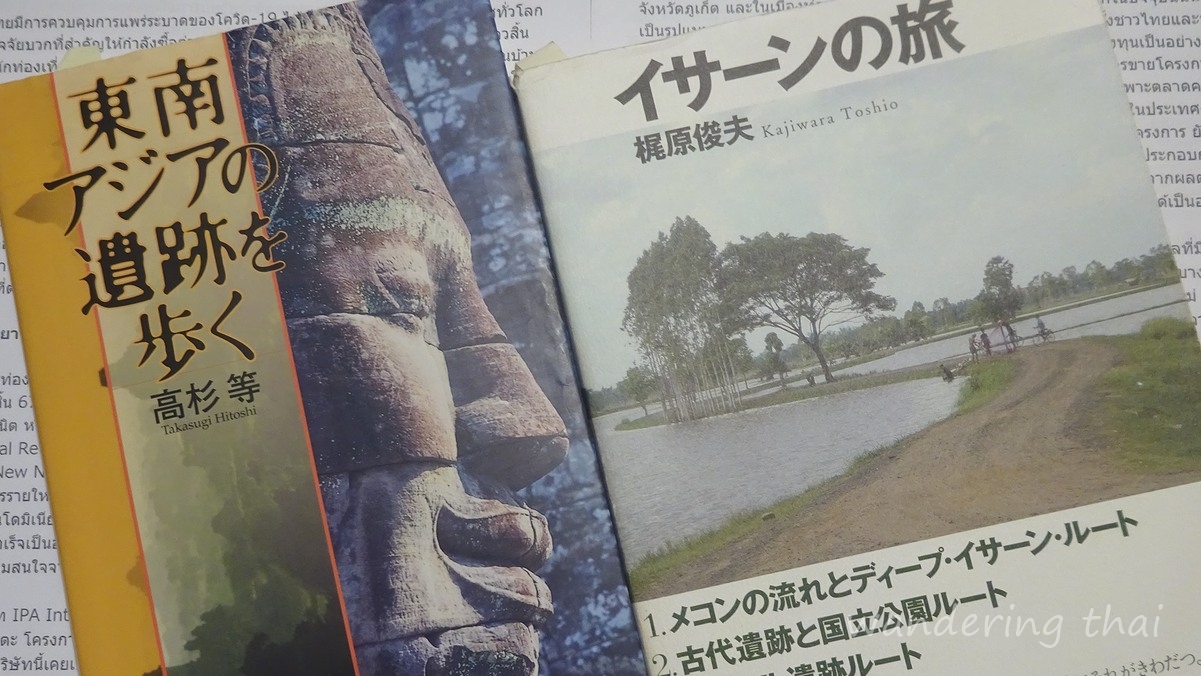

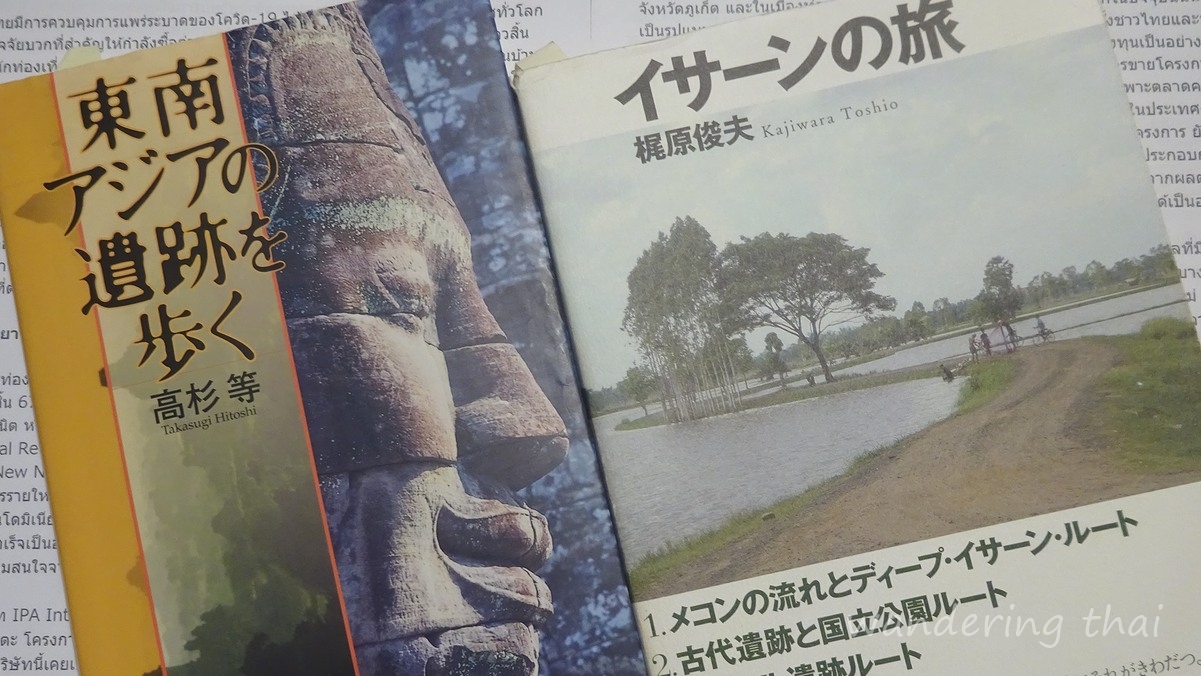

高杉等『東南アジアの遺跡を歩く』めこん(2001年初版)は、タイをはじめカンボジア、バガン、ジャワなど各地の遺跡を実際に訪れた著者が、200か所以上の遺跡を選んで丹念に紹介した力作です。写真も多数あり、個人で行けるように地図や行き方も詳しいです。梶原俊夫『イサーンの旅』めこん(2009年初版)も、イサーン(東北タイ)が気に入ってピマーイに住むようになった著者が、3年かけて5万kmも移動して得た情報を豊富な写真付きでまとめたもので、見ているうちに行きたくなってきます。

この他にも、タイに関する様々な分野の書物は、使いようによっては「専門性のあるガイドブック」になりえます。「総合的ガイドブック」と組み合わせて使えば、自分独自の旅を組み立ててくれます。

『東南アジアの遺跡を歩く』(左)と『イサーンの旅』

ガイドブックのデジタル化

ここ数年、2つの意味で「ガイドブックのデジタル化」が非常な勢いで進んできました。

まず、ガイドブックそのものが本からデジタル情報に変わってきたということです。私も2015年ころから、『Lonely Planet』をタブレット端末やスマートフォンにダウンロードして使うようになりました。欲しい時にすぐ手に入るうえ、紙媒体より安価、しかもバンコク編、タイ北部編などのように1冊を分けて購入できます。端末の管理さえ気をつければ、ガイドブックとしての利便性は飛躍的に高まりました。私は使ったことがないのですが、『地球の歩き方』も同様にできるようです。ただし、このブログに書いたような「思い入れのある一冊」という感覚はなくなっていくでしょう。それが少し残念ではあります。

もう一つは、ガイドブック以外のデジタル情報の増加と多様化ということです。今や、旅行に関する情報は、国や地方政府による公的なものから個人のブログにいたるまで、インターネット上にあふれていて、ネットで情報を集めるのはもはや「イロハのイ」になってきました。グーグルマップでは、地図はもちろん、宿や食堂の情報までそろってしまいます。ホテルの予約サイトや、食堂の口コミサイトも多くあります。これらのいわば玉石混交の中から、いかにして信頼のある情報を選ぶのかが難しいのですが、情報量は何十冊ものガイドブックをはるかに超えています。では、もうガイドブックはいらないのでしょうか。

旅行の目的とガイドブック

やはり『Lonely Planet』や『地球の歩き方』など「総合的ガイドブック」を、旅行を計画するときに一読することをお薦めしたいです。宿や食堂などの即物的な情報は、確かにネットが数段まさっています。しかし旅行とは、情報通りにおいしかった、素敵なホテルだった、とあらかじめ得た情報を追認して満足するために行くのでしょうか。

私は今まで、様々な見どころを回りつつ、いろんな善い人や悪い人に出会い、おいしいものやおいしくないものを食べながらも、その土地に根付いている人々や価値観、景観や自然に共感(共感できなくても、少なくとも理解)できるような旅行を心がけてきましたし、これからもそういう旅行ができたらと思っています。そのためには、好奇心を刺激され、バックボーンとなるような幅広い情報や知識はぜひとも必要です。「総合的ガイドブック」では、おもな見どころの情報に加えて、そのような情報を一通り集めることができます。(その手の情報は『Lonely Planet』が一番ではないでしょうか。)その上で、自分の関心に応じた情報を「専門的ガイドブック」、様々なジャンルの書物、そしてネットを駆使して収拾し、自分なりの旅行のイメージをつくり上げて行くのはいかがでしょう。逆に言えば、その地域の「総合的ガイドブック」を見ても食指が動かないなら、目的地を変えた方がいいかもしれません。

最後に、ここまでガイドブックの記事を書いてきて今さら何を言い出すのかと怒られそうですが、旅行の情報源として絶対にはずせないのが、地元の人や観光案内所に尋ねるということです。ガイドブックに載っていない情報やネットで検索できない情報がたくさんある、という当たり前のことを忘れてはなりません。タイ語を学ぶ一つの、そして重要な目的にもなりますね。